KONSTRUKT: Das neue Unternehmermagazin von Gumpp & Maier

Mit der ersten Ausgabe des neu gestalteten Unternehmermagazins KONSTRUKT öffnet Gumpp & Maier seinen Lesern die Tür zu einem Unternehmen, das Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit im Holzbau gleichermaßen lebt. Das vormals interne Mitarbeitermagazin richtet sich nun gezielt an Kunden, Partner und Holzbau-Interessierte und erscheint zweimal im Jahr. KONSTRUKT zeigt, wie moderner Holzbau funktioniert, welche Menschen ihn vorantreiben und warum Gumpp & Maier heute zu den prägenden Akteuren der Branche gehört.

Vom Mitarbeitermagazin zum Unternehmermagazin

KONSTRUKT macht transparent, wie sich das Unternehmen vom klassischen Zimmererbetrieb zu einem hochindustrialisierten, dennoch werteorientierten Mittelständler entwickelt hat. Es geht um unternehmerische Haltung, strategisches Denken und den Anspruch, Architektur und Holzbau mit gesellschaftlichem Mehrwert zu verbinden. Das Magazin vermittelt diese Perspektive bewusst nahbar: durch Geschichten, Hintergründe und Einblicke, die man sonst selten erhält.

Nachfolge mit Haltung: Franziska Gumpp im Porträt

Besonders eindrucksvoll zeigt das Magazin den Weg von Franziska Gumpp in die Unternehmensführung. Ihre Laufbahn begann bewusst praktisch – auf der Baustelle, als Zimmerin. Mit dem Biberacher Modell kombinierte sie handwerkliche Praxis und akademische Qualifikation. Die Entscheidung, die Verantwortung im Unternehmen zu übernehmen, war ein langer, reflektierter Prozess. Ihr Führungsverständnis ist geprägt von Vertrauen, Wertschätzung und dem Ziel, Potenziale im Team sichtbar und wirksam werden zu lassen. Nachhaltigkeit versteht sie als Haltung, die Ökologie, Qualität und soziale Verantwortung miteinander verbindet.

Ausbildung und Nachwuchs: Wege in die Zukunft des Holzbaus

Ein zentrales Thema von KONSTRUKT ist die Zukunft der Fachkräfte im Holzbau. Das Biberacher Modell, das eine Zimmerer-Ausbildung mit einem Holzbau-Studium verbindet, eröffnet jungen Menschen vielfältige berufliche Perspektiven. Die im Magazin porträtierten Nachwuchskräfte zeigen, wie attraktiv die Kombination aus praktischer Arbeit, digitaler Planung und Projektverantwortung ist. Holzbau wird hier als moderne Hightech-Branche sichtbar – geprägt von Präzision, IT-Kompetenz und echter Teamarbeit.

Bauprojekte, die zeigen, was Holzbau heute kann

Besonders stark wirkt das Magazin dort, wo konkrete Projekte vorgestellt werden. Sie zeigen, wie moderner Holzbau städtische Verdichtung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit vereint. Gumpp & Maier demonstriert anhand aktueller Beispiele, wie ein hoher Vorfertigungsgrad, digitale Planung und enge Abstimmung mit Architekten und Bauherren zu hoher Qualität führen.

Bauprojekte im Überblick:

- Wohnquartier raumFAIR in München-Lochhausen

- Das große kleine Haus (DGKH) in München mit Musterfassade

- Sheridan Junia in Augsburg

- Umnutzung der Alten Spargelhalle in Bruchsal (mit Timber Projects)

- Beiträge zum Modellquartier Rotweg der IBA’27 in Stuttgart

Die Projekte verdeutlichen, dass Holzbau nicht nur klimafreundlich, sondern extrem präzise, leistungsfähig und ideal für urbanen Wohnungsbau geeignet ist.

Ein Blick in die Produktion: Technik, Forschung und Beschichtung

KONSTRUKT gibt tiefe Einblicke in die Produktionswelt von Gumpp & Maier. Die neue, hochmoderne Fertigungslinie ermöglicht größere Bauteile, höhere Effizienz und noch präzisere Ergebnisse. Gleichzeitig arbeitet das interne Forschungs- und Entwicklungsteam daran, den Holzbau weiter zu systematisieren, digitale Tools einzusetzen und neue Standards für serielles Bauen zu entwickeln.

Mit dem Geschäftsbereich timberC zeigt das Magazin zudem, wie hochwertige Holzbeschichtungen zu langlebigen und ästhetischen Fassaden beitragen – ein wichtiger Baustein für moderne Architektur in Holz.

Engagement für Gesellschaft und Klima

Das Magazin stellt außerdem Projekte vor, die das soziale und ökologische Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens zeigen. Das Schutzhaus Michelsberg, ein gemeinnütziges Bauprojekt für Kinder und Jugendliche, ist ein Beispiel dafür, wie Holzbau Sicherheit, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft verbindet. Darüber hinaus engagiert sich Gumpp & Maier aktiv in der Klimaschutzinitiative der Holzindustrie und arbeitet kontinuierlich daran, Emissionen zu reduzieren und Prozesse klimabewusst zu gestalten.

Ein persönlicher Akzent

Abgerundet wird die Ausgabe durch den 60. Geburtstag von Alexander Gumpp, der seine Feier in der Produktionshalle ausrichtete und statt Geschenken Spenden für das Schutzhaus Michelsberg sammelte. Ein sympathischer Einblick in die Kultur des Unternehmens, die geprägt ist von Zusammenhalt, Bodenständigkeit und sozialem Engagement.

Fazit und Einladung an Sie

KONSTRUKT zeigt anschaulich, wie sich Gumpp & Maier als innovativer Holzbaupartner weiterentwickelt – mit modernen Technologien, einer starken Nachwuchsförderung und einer klaren Haltung zu Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung. Das Unternehmermagazin verbindet Menschen, Projekte und Perspektiven zu einem Gesamtbild, das inspiriert und Orientierung bietet – gerade für alle, die sich für den zukunftsfähigen Holzbau interessieren.

Wenn Sie tiefer in die Welt des modernen Holzbaus eintauchen möchten, laden wir Sie ein, die aktuelle Ausgabe von KONSTRUKT zu lesen. Entdecken Sie, wie Gumpp & Maier mit innovativem Holzbau, durchdachten Projekten und einem starken Wertefundament die Zukunft des Bauens aktiv mitgestaltet – und lassen Sie sich inspirieren für Ihre eigenen Bau- und Projektideen.

Fachforum: Holzmodulbau für Mitarbeiterwohnen in Leogang – noch kostenlose Plätze verfügbar!

Wie die serielle Holzmodulbauweise in nur drei Monaten bezugsfertige Apartments ermöglicht, erleben Fachleute am Krallerhof in Leogang (Österreich) live vor Ort. Das Fachforum bietet Hoteliers, Architekt:innen und Baugenossenschaften exklusive Einblicke in ein erfolgreich umgesetztes Best-Practice-Projekt und zeigt, wie modernes Mitarbeiterwohnen heute gedacht und gebaut wird. Anmeldeschluss: 18. November 2025 – jetzt einen der letzten Plätze sichern!

Warum die Teilnahme am Fachforum viel bietet

Best Practice hautnah erleben:

Vor Ort am Krallerhof in Leogang erfahren Sie, wie moderne Mitarbeiterwohnungen in Holzmodulbauweise in kürzester Zeit realisiert werden können – ein beeindruckendes Beispiel für effizientes, nachhaltiges Bauen im Tourismus.

Kompaktes Fachwissen an einem Tag:

Von Planung und Bau bis zur Finanzierung erhalten Sie praxisnahe Einblicke direkt von erfahrenen Expert:innen – kompakt, konkret und umsetzungsorientiert.

Exklusiv & kostenfrei:

Das Fachforum richtet sich an Hoteliers, Architekt:innen und Baugenossenschaften. Die Teilnahme ist kostenlos und beinhaltet Abendessen (20.11.) sowie Mittagessen (21.11.).

Übernachtung und Hotelbuchung erfolgen in Eigenregie.

Eckdaten der Veranstaltung

Ort: Hotel Krallerhof, Rain 6, 5771 Leogang, Österreich

Termin: Donnerstag, 20. November (Anreise & Auftakt) und Freitag, 21. November 2025 (Kongresstag)

Plätze: Begrenzt – first come, first serve

Anmeldeschluss: 18. November 2025

Programmüberblick:

Donnerstag, 20. November 2025 – Anreisetag

10:00–12:00 Optionale Zwischenstopps:

- Produktionsbesichtigung bei Timber Homes (Dorfen, Bayern)

- Großflächenkeramik Ceraflex (Ried im Traunkreis, Österreich)

Ab 13:00 Uhr: Check-in und Ankommen

19:30 Uhr: Vorabendtreffen in der Almhütte mit gemeinsamem Abendessen

Freitag, 21. November 2025 – Fachveranstaltung

09:00 Uhr – Come Together

09:30 Uhr – Besichtigung der neuen Mitarbeiterwohnungen (Krallerhof)

Impulse und Fachvorträge:

- Sepp Altenberger (Krallerhof): In drei Monaten Bauzeit zum Mitarbeiterwohnen

- Urs Ickler (Timber Homes): Vielfalt des Modulbaus

- Matthias Scheiber (Meiberger Holzbau): Teamwork & Planung

- Christian Mayr (Ceraflex): Großflächenkeramik im Wohnbau

- Gregor Wöckl: Atmospheric & Biophilic Design

Fachimpulse zu Innovation & Finanzierung:

- Keynote: Mitarbeiterwohnen durch die richtige Preis-Strategie – Ing. Mag. Dr. Christoph Nussbaumer, CMC

- Machbarkeit & Planung: Marco Riederer (Prodinger Tourismusberatung)

- Finanzierung & Förderungen: Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT), Speaker tba

16:15 Uhr – Abschluss und gemeinsamer Ausklang

Ihr Mehrwert bei der Veranstaltung:

Schneller zum Ziel:

Serielle Holzmodulbauweise reduziert Bauzeiten und sorgt für planbare Kosten.

Wirtschaftlicher Effekt:

Kürzere Realisierungsphasen führen zu reduzierten Bauzinsen und einem besseren Gesamtergebnis.

Direkter Praxisbezug:

57 schlüsselfertige Mitarbeiterwohnungen am Krallerhof dienen als anschauliche Referenz für erfolgreiches, nachhaltiges Bauen.

Anmeldung

Noch wenige kostenlose Plätze verfügbar – sichern Sie sich jetzt Ihren Platz bis 18. November 2025:

www.timber-homes.de/anmeldung

Neue Studie zeigt: Mehr Klimaschutz beim Bauen geht einfacher und günstiger als gedacht

Nachhaltig bauen? Laut Studie ohne Aufpreis möglich! Studie widerlegt Mythos: Klimaschutz am Bau ist nicht teurer, sondern clevererForschungserfolg: Klimafreundliches Bauen schont Klima und Geldbeutel Klimaschutz beim Bauen – von der Studie bestätigt: bezahlbar und zukunftsweisend

Studie macht Mut: Nachhaltig bauen geht auch wirtschaftlich.

Warum diese Studie wichtig ist

Kaum ein Vorurteil hält sich im Bau- und Immobiliensektor so hartnäckig wie: „Nachhaltig bauen ist teurer.“ Die Kurzstudie „Lebenszyklusbasierte Betrachtung von Gebäuden“ (14.05.2025) widerlegt diese Annahme anhand realer Projektdaten. Sie analysiert Gebäudeökobilanzen und Lebenszykluskosten und zeigt: Klimaschutz am Bau ist eine Frage guter Planung – nicht des Budgets.

Der Hebel liegt im Tragwerk

Für Planende liegt der größte Einfluss auf „graue Emissionen“ in Bauweise und Tragwerksmaterial. Projekte mit Holztragwerk schneiden in der Regel am besten ab, weil Herstellung und Rückbau weniger Treibhausgase verursachen

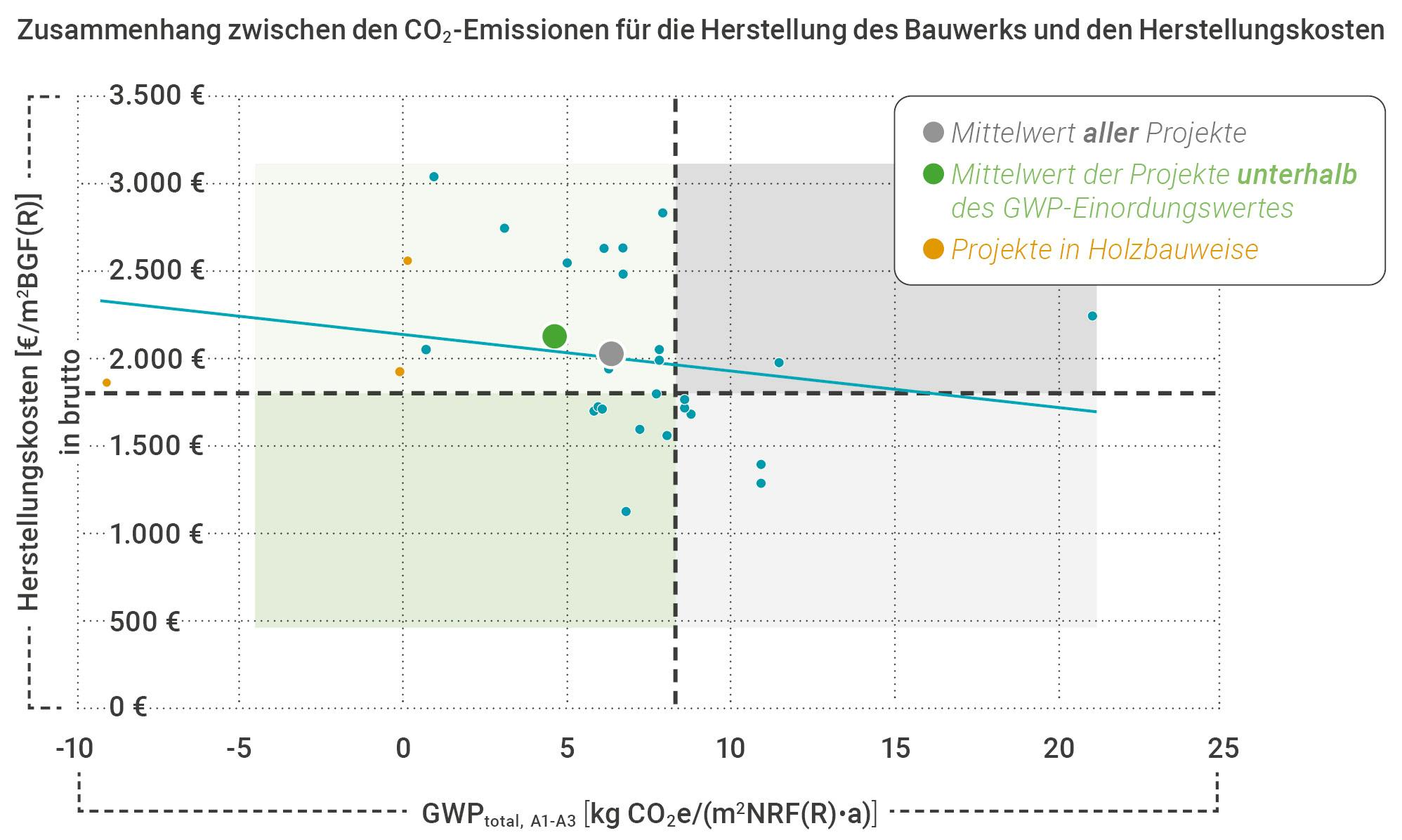

Kosten versus CO₂: Kein Naturgesetz

Die Gegenüberstellung von Herstellungskosten mit den bauwerksbedingten Emissionen zeigt keine feste Kostensteigerung bei besseren CO₂-Werten. Entscheidend ist die konsistente, qualitätsvolle Planung – dann können ambitionierte Klimaziele sogar kostengünstiger erreicht werden.

Lebenszyklus im Blick: Verschiebung der Emissionsanteile

Die Studie verdeutlicht einen wichtigen Trend: Ältere Projekte (DGNB-Version 2015) erzeugen rund ein Drittel der Emissionen im Bau und zwei Drittel im 50-Jahre-Betrieb. Neuere, energieeffizientere Projekte (DGNB-Version 2018) verschieben den Schwerpunkt deutlich in die Bauphase – der Betrieb ist so optimiert, dass graue Emissionen zunehmend den größten Anteil am Lebenszyklus ausmachen. Konsequenz: Materialwahl und Bauprozesse rücken ins Zentrum der Klimastrategie.

Praxisbeispiel: CampusRO in Rosenheim (DGNB Platin)

Das CampusRO von ACMS Architekten gilt als eine der nachhaltigsten Studierendenwohnanlagen Deutschlands. Das Quartier ist DGNB Platin zertifiziert, erreicht KfW-40-Plus-Standard, bietet 211 Apartments und nutzt u. a. Holz(hybrid)-Bauweisen, begrünte Dachflächen und gemeinschaftliche Außenräume. Das Projekt zeigt, dass klimaneutrale Konzepte auch im kosten- und flächensensiblen Segment Studentenwohnen umsetzbar sind.

Big Points – auf einen Blick (für Planung & Entscheidung)

- Kein Kostennachteil durch Klimaschutz: Ambitionierte THG-Grenzwerte sind ohne Mehrkosten erreichbar – abhängig von Planung, Bauweise und Material.

- Tragwerk entscheidet: Holz/Hybrid reduziert graue Emissionen signifikant – insbesondere in den Modulen A1–A3 (Herstellung) und bei End-of-Life.

- Lebenszyklus zählt: Emissionsschwerpunkt verlagert sich von Betrieb zu Bau – Ökobilanz & LCC früh integrieren.

- Planungsqualität schlägt „Teures Material“: Interdisziplinäre, frühzeitige Planung senkt gleichzeitig CO₂ und CapEx.

- Regulatorischer Rückenwind: Die EPBD führt Nullemissionsgebäude ab 2030 als Standard ein (öffentliche Neubauten bereits früher) – Wer jetzt umstellt, minimiert Risiken.

- Best Practice vorhanden: CampusRO zeigt Machbarkeit im Kostenfokus-Segment Studentisches Wohnen (DGNB Platin, KfW-40-Plus).

Handlungsempfehlungen für Bauherren, Planende & Kommunen

- Ökobilanz & LCC ab Vorentwurf fixieren

Verankern Sie THG-Ziele (grau + Betrieb) und Lebenszykluskosten in A/B-Phasen: Material- und Tragwerksentscheidungen früh priorisieren. - Tragwerksstrategie „Holz zuerst“ prüfen

Prüfen Sie systematisch Holz oder Hybridlösungen (Holz/Beton) auf Tragfähigkeit, Brandschutz und Rückbaubarkeit – meist CO₂-günstiger bei gleichen/günstigeren Kosten. - Standardisierte Wissenspfade aufbauen

Nutzen Sie Wissens- und Erfahrungsaustausch (Projektdatenbanken, Lessons Learned, DGNB-Richtlinien), um Lösungen skalierbar zu machen. - Vergabe und Wettbewerbe lebenszyklusorientiert

Fordern Sie Ökobilanzen (nach EN 15978) und CapEx/OpEx-Optimierung als Zuschlagskriterium; definieren Sie THG-Grenzwerte und Bonus/Malus. - EPBD-Fit machen

Planen Sie Neubauten konsequent Richtung Zero-Emission-Building: minimale Lasten, erneuerbare Deckung, Flexibilität für Netzintegration.

Was bedeutet das für Projektkalkulation und Risiko?

Wer nur auf Investitionskosten schaut, übersieht Risikoprämien durch Regulierung, CO₂-Preis und Stranded-Asset-Gefahr. Lebenszyklusoptimierte Projekte bieten dagegen robustere Renditen, weil sie Compliance-Risiken senken und Wiederverkaufswerte stützen – ohne zwingend höhere CapEx. Die Befunde der Studie sind damit ökonomisch und ökologisch schlüssig.

Häufige Missverständnisse – kurz geklärt

- „Holz ist immer teurer.“

Nicht per se. In der Vergleichsgruppe zeigen Holztragwerke häufig günstigere Klimawerte ohne Mehrkosten – der Unterschied liegt in Planung und Systemwahl. - „CO₂-arme Gebäude rechnen sich erst später.“

Die Auswertung zeigt: Ambitionierte Ziele sind heute mit gleichen oder niedrigeren Herstellungskosten erreichbar – der Payback ist nicht nur „irgendwann“. - „Im Betrieb holen wir alles raus.“

Bei effizienten Neubauten dominiert zunehmend die Bauphase – wer graue Emissionen ignoriert, verfehlt die größten Hebel.

Sie planen einen Neubau oder Wettbewerb? Setzen Sie Ökobilanz-Ziele und Tragwerksstrategie gleich zu Projektstart – und fordern Sie DGNB-konforme Nachweise in der Vergabe. Die Datenlage zeigt: Klimaschutz rechnet sich – jetzt.

Die Stadt von morgen wächst aus Holz – Münchens Prinz-Eugen-Park als Vorbild für ganz Deutschland

Deutschlands größte Holzbausiedlung steht in München. Im Prinz-Eugen-Park wurden rund 570 Wohnungen in moderner Holzbauweise errichtet. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie sich Klimaschutz, Wohnqualität und Energieeffizienz erfolgreich miteinander verbinden lassen – und warum Holzbau die Zukunft des Bauens ist.

Nachhaltiger Holzbau in München: Klimaschutz mit Signalwirkung

Die bis zu siebenstöckigen Holzhäuser im Prinz-Eugen-Park speichern gemeinsam über 12.000 Tonnen CO₂. Damit beweist das Quartier, dass nachhaltiges Bauen längst nicht mehr Nische, sondern großstadttauglich ist. Auch energetisch setzt das Modell Maßstäbe: Neben dem KfW-55-Standard wurden in Teilen sogar Passivhäuser nach KfW-Effizienzhaus 40 Plus realisiert. Gerade in Holzbauweise lassen sich diese hohen Standards mit vergleichsweise geringem Mehraufwand umsetzen.

Schneller bauen durch Holzbauweise

Ein weiterer Vorteil: Tempo in der Bauphase. Durch die industrielle Vorfertigung der Bauteile konnten die Bauzeiten erheblich verkürzt werden – ein entscheidender Faktor in Zeiten von Wohnungsnot und steigendem Druck auf die Bauwirtschaft. Architektonisch bietet die Siedlung Vielfalt: von reiner Holzbauweise über Mischformen bis hin zur Hybridbauweise. Das Ergebnis ist ein modernes, lebendiges und ökologisches Quartier mit Signalwirkung für ganz Deutschland.

Wie entschied sich München für die Holzbauweise?

1. Stadtentwicklung & Rahmenplan

2005 erwarb die Stadt München das Gelände der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne (ca. 30 Hektar). Ein städtebaulicher Wettbewerb (2008) legte die Basis für die Quartiersentwicklung. Sieger war das Büro GSP Architekten & Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten.

2. Politische Beschlüsse und Stadtratsauftrag

- 2015 beschloss der Münchner Stadtrat die Umsetzung einer ökologischen Mustersiedlung in Holzbauweise.

- Parallel wurde ein städtisches Förderprogramm aufgelegt, um die Mehrkosten gegenüber konventionellem Bauen abzufedern.

3. Konzeptvergabe statt Höchstpreisprinzip

- Grundstücke wurden nicht nach dem Höchstgebot vergeben, sondern nach Qualität der Konzepte.

- Nachhaltigkeit, Holzanteil und Energieeffizienz waren zentrale Kriterien.

4. Nachhaltigkeits- und Qualitätskriterien

- Ein eigener Kriterienkatalog definierte Vorgaben für Gebäudeplanung, Energieeinsparung, Baustoffwahl, Haustechnik, Außenanlagen und Artenschutz.

- Maßgeblich war der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen (nawaros) pro Quadratmeter Wohnfläche.

5. Förderung und Zuschüsse

- Insgesamt stellte die Stadt München rund 13,6 Millionen Euro Fördermittel bereit.

- Die Höhe der Zuschüsse war abhängig vom Holzanteil sowie von der Gebäudeklasse.

6. Qualitätssicherung & technischer Anspruch

- Ein Ratgeber-Gremium begleitete die Planungen, um sicherzustellen, dass Anforderungen an Brandschutz, Tragwerk, Schallschutz und Holzanteil erfüllt wurden.

Münchens Holzbau-Modell: Übertragbar auf andere Städte

| Baustein | Inhalt |

|---|---|

| Ökologische Mustersiedlung | Teilbereich des Quartiers mit verbindlichen Holzbau-Vorgaben |

| Konzeptvergabe | Grundstücksvergabe nach Nachhaltigkeits- und Baukonzept statt Höchstpreis |

| Fördermittelmodell | Zuschüsse abhängig vom Holzanteil und der Gebäudeklasse |

| Kriterienkatalog | Vorgaben zu Energieeffizienz, Materialien, Haustechnik und Ökologie |

| Hybrid- und Variabilitätsmodell | Holzrahmenbau, Massivholzbau und Hybridlösungen je nach Baufeld |

Dieses Modell zeigt: Mit klaren Vorgaben, Förderung und Qualitätssicherung lässt sich moderner Holzbau erfolgreich umsetzen – auch im großstädtischen Maßstab.

Holzbau-Unternehmen präsentieren Projekte auf Holzbauwelt.de

Die Holzbau-Unternehmen, die Münchens größte Holzsiedlung mitgestaltet haben – darunter Gumpp & Maier GmbH und Huber & Sohn GmbH & Co. KG – präsentieren ihre realisierten Projekte auf Holzbauwelt.de

Holzbau – die nachhaltige Alternative für die Immobilienbranche

Der Holzbau hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nische zu einer echten Alternative im Wohnungs- und Objektbau entwickelt. Für Kommunen, Projektentwickler, Architekten und Planer eröffnet der Einsatz von Holz neue Handlungsmöglichkeiten, die ökologisch, ökonomisch und städtebaulich überzeugen. Neben Klimaschutz und Ressourcenschonung sind vor allem die Vorteile der Vorfertigung ausschlaggebend: kurze Bauzeiten, planbare Qualität und hohe Effizienz.

Holz als Baustoff der Zukunft

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der CO2 langfristig bindet und die Klimabilanz von Bauprojekten deutlich verbessert. In Zeiten steigender Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gewinnt Holz damit einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber konventionellen Baustoffen wie Beton oder Stahl.

Für Kommunen bedeutet dies: Mit Holz lassen sich Bauvorhaben umsetzen, die nicht nur ökologisch sinnvoll sind, sondern auch auf Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen. Projektentwickler profitieren von einer steigenden Nachfrage nach „grünen Immobilien“, die für Investoren und Nutzer gleichermaßen attraktiv sind.

Mit Holz bauen – Neubau, Modernisierung und Aufstockung

Holzbau bietet flexible Lösungen für unterschiedliche Anforderungen:

- Neubau: Ob Einfamilienhaus, Wohnanlage oder Gewerbeimmobilie – Holzbau erlaubt architektonische Vielfalt und erfüllt höchste energetische Standards.

- Modernisierung und serielle Sanierung: Durch vorgefertigte Fassaden- und Dachelemente lassen sich Bestandsgebäude schnell und wirtschaftlich auf den neuesten Stand bringen.

- Aufstockungen: Besonders in Städten können bestehende Gebäude mit zusätzlichen Geschossen in Holzbauweise nachverdichtet werden – leicht, effizient und ohne die Statik des Bestands zu überlasten.

Sicher bauen mit Holz

Ein Vorurteil hält sich hartnäckig: Holz sei weniger sicher als Beton oder Stahl. Die Praxis zeigt das Gegenteil. Moderne Holzbauweisen erfüllen alle relevanten Brandschutz-, Schall- und Wärmeschutzanforderungen. Zahlreiche Prüfungen und Normen belegen die Verlässlichkeit des Baustoffs. Für Architekten und Planer bedeutet das: Sie können Holz bedenkenlos in anspruchsvollen Projekten einsetzen, ohne Abstriche bei Sicherheit oder Dauerhaftigkeit machen zu müssen. Vielmehr noch sind klimaresiliente Gebäude aus Holz bauliche Lösungen für den Klimawandel.

Nachhaltigkeit als Mehrwert

Nachhaltigkeit ist heute kein „nice-to-have“ mehr, sondern eine zwingende Vorgabe. Holz leistet hier einen unschlagbaren Beitrag:

- CO₂-Speicherung: Jeder Kubikmeter verbautes Holz bindet rund eine Tonne CO₂.

- Ressourcenschonung: Holz wächst nach und steht regional in hoher Qualität zur Verfügung.

- Kreislaufwirtschaft: Am Ende des Lebenszyklus lassen sich Holzbauelemente wiederverwenden oder recyceln.

Für Kommunen ist das ein Argument, um Klimaziele aktiv umzusetzen. Projektentwickler wiederum steigern mit nachhaltigen Bauprojekten die Attraktivität ihrer Immobilien für Investoren und Nutzer.

Vorfertigung als Schlüsselvorteil

Die größte Stärke des modernen Holzbaus liegt in der industriellen Vorfertigung. In Werkhallen gefertigte Fassaden- und Wandelemente erreichen die Baustelle als nahezu fertige Module.

Das bringt entscheidende Vorteile:

- Zeitgewinn: Deutlich kürzere Bauzeiten durch schnelle Montage vor Ort.

- Kostensicherheit: Präzise Planung und industrielle Fertigung minimieren Risiken und Nachträge.

- Qualität: Hoher Vorfertigungsgrad sorgt für gleichbleibende Ausführungsqualität.

- Weniger Belastung: Baustellen werden leiser, sauberer und für Anwohner verträglicher.

Für Architekten und Planer bedeutet dies eine verlässliche Umsetzung ihrer Entwürfe. Kommunen profitieren von verkürzten Bauzeiten bei Infrastruktur- oder Wohnprojekten, während Projektentwickler mit kalkulierbarer Qualität und Kosten argumentieren können.

Erfolgreiche Holzbauprojekte: Moderne Architektur

Beispiele aus ganz Deutschland zeigen, wie leistungsfähig der Holzbau ist:

Von der Wohnanlage über Schulen und Kitas bis hin zu mehrgeschossigen Bürogebäuden entstehen moderne Architekturen, die Nachhaltigkeit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden. Damit beweist der Holzbau: Er ist nicht nur ökologisch, sondern auch ästhetisch und technisch eine echte Alternative für die Immobilienbranche.

Nachhaltige Architektur 2025 – Klimafreundlich, effizient & rentabel bauen

Der Bausektor steht vor einer der größten Transformationen seiner Geschichte. Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigende Energiekosten zwingen Kommunen, Projektentwickler, Investoren und Architekten zum radikalen Umdenken. Mit rund 40 % der weltweiten CO₂-Emissionen bietet der Gebäudesektor enormes Potenzial für Klimaschutz und wirtschaftliche Effizienz.

Wer jetzt auf nachhaltige Bauprojekte setzt, profitiert doppelt: von sinkenden Betriebskosten, steigenden Immobilienwerten und attraktiven Förderprogrammen wie der KfW-Förderung für klimafreundlichen Neubau.

Baustoffe der Zukunft – Holz, Lehm & Hanf als CO₂-Speicher

Die Wahl der Baustoffe entscheidet über den ökologischen Fußabdruck eines Projekts. Während Beton und Stahl hohe Emissionen verursachen, bieten Holz, Lehm, Hanf und Stroh nachhaltige Alternativen mit CO₂-speichernden Eigenschaften.

Im modernen Holzbau setzen sich Brettschichtholz (BSH) und Brettsperrholz (CLT) als leistungsstarke Werkstoffe durch – ideal für mehrgeschossige Bauweisen, modulare Konzepte und eine kreislauffähige Bauwirtschaft.

Für Kommunen und Projektentwickler bedeutet dies: Planen Sie Materialien nicht nur für den Bau, sondern auch für ihre Wiederverwendung. Digitale Materialpässe sichern langfristig den Wert Ihrer Investition.

Kreislauffähige Bauweisen für Kommunen & Investoren

Das Bauen der Zukunft folgt dem Prinzip „Cradle-to-Cradle“ – Rohstoffe bleiben im Kreislauf, Gebäude werden zu Materialbanken.

Modulare Bauweisen, sortenreine Trennbarkeit und digitale Dokumentation ermöglichen spätere Rückbauten ohne Wertverlust.

Für Investoren bedeutet das: Projekte, die nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft realisiert werden, gewinnen langfristig an Marktwert und erfüllen künftige ESG-Anforderungen.

Energieeffizienz und Plus-Energie-Gebäude als Standard

Klimaneutralität ist nicht mehr Vision, sondern Pflicht. Neubauten müssen mindestens Effizienzhaus-Standard 40 erreichen, besser noch als Plus-Energie-Haus arbeiten – Gebäude, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen.

Mit Photovoltaik, Wärmepumpen, Geothermie und smarter Gebäudetechnik lassen sich Betriebskosten drastisch senken. Kommunen können dadurch Vorzeigeprojekte für ihre Bürger realisieren, während Investoren stabile Renditen aus Energieüberschüssen erzielen.

Klimaresilienz: Gebäude für Extremwetter & flexible Nutzung

Extreme Wetterlagen, Hitzewellen und Starkregen machen klimaresiliente Architektur unabdingbar.

Zu den zentralen Maßnahmen zählen:

- Begrünte Dächer und Fassaden für Hitzeschutz

- Regenwassermanagement zur Entlastung der Kanalisation

- Natürliche Belüftungssysteme mit minimalem Energieeinsatz

- Flexible Grundrisse für Wohnen, Arbeiten und Gemeinschaftsnutzung

Solche Konzepte machen Gebäude nicht nur zukunftssicher, sondern steigern auch ihre Attraktivität für Nutzer und Investoren.

Digitale Planung mit BIM: Effizienz in jeder Bauphase

Digitale Werkzeuge wie Building Information Modeling (BIM) ermöglichen präzise Planung, Simulation von Energieflüssen und transparente Materialdokumentation.

Durch Vorfertigung, Robotik und KI-gestützte Entwürfe lassen sich Bauzeiten verkürzen, Kosten senken und Ressourcen schonen – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Projektentwickler und Kommunen, die termingerecht liefern müssen.

Soziale Verantwortung: Architektur für Gemeinschaft & Lebensqualität

Nachhaltiges Bauen ist nicht nur eine technische, sondern auch eine soziale Aufgabe. Inklusive, gesunde und gemeinschaftsfördernde Architektur schafft Lebensqualität, stärkt den sozialen Zusammenhalt und erfüllt wachsende Anforderungen an ESG-Kriterien.

Wohnformen wie Co-Housing, Mehrgenerationenhäuser oder temporäre Nutzungen gewinnen an Bedeutung und erhöhen die langfristige Auslastung von Immobilien.

Fazit – Klimafreundlich bauen als Renditegarantie

Für Kommunen, Projektentwickler, Investoren und Architekten ist klimafreundliches Bauen längst keine Nische mehr, sondern der entscheidende Erfolgsfaktor.

Wer jetzt in Plus-Energie-Häuser, kreislauffähige Bauweisen und digitale Planungsprozesse investiert, sichert nicht nur Klimaziele, sondern auch stabile Renditen und zukunftsfähige Standorte.

TUM.wood – kreislauffähiges Bauen mit Holz

Im Zertifikatsprogramm “TUM.wood – kreislauffähiges Bauen mit Holz” werden die aktuellsten ökologischen, ökonomischen, technischen und architektonischen Fachkenntnisse des modernen Holzbaus vermittelt. Die Expertinnen und Experten der TUM (TU München) bringen Ihnen wissenschaftliche Sachverhalte praxistauglich nahe und versetzen Sie in die Lage, die Anforderungen des Planens und Bauens mit Holz zu verstehen und fachgerecht umzusetzen. Dabei wird das notwendige Wissen um Architektur, Konstruktion und Regelwerk ebenso behandelt wie holzbauspezifische Planungsprozesse, Ökobilanzierung und Kreislaufwirtschaft.

Das Weiterbildungsprogramm TUM.wood wurde vom gleichnamigen Netzwerk ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um eine Kooperation von elf Professuren der Technischen Universität München, die sich auf unterschiedlichsten Ebenen mit dem Thema Holz befassen. Dieses Zertifikatsprogramm ist anrechenbar mit 8 DGNB Weiterbildungspunkten für lizenzierte DGNB Zertifizierungsexpertinnen und –experten (DGNB Consultants, DGNB Auditoren, DGNB Senior Auditoren).

Ihr Weg zu nachhaltigem, kreislauffähigem Bauen mit Holz

Das Programm von TUM.wood richtet sich an Architekt:innen, Bauingenieur:innen, Planende, TGA-Fachplanende, Projektentwickler:innen sowie Fachleute aus der Holz- und Bauwirtschaft, die ihr Wissen vertiefen und direkt in die Praxis umsetzen möchten.

Das sind die Vorteile des Zertifikatslehrgangs:

- Aktuelles Fachwissen

- Vermittlung ökologischer, ökonomischer, technischer und architektonischer Aspekte des Holzbaus

- Fundiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Praxisbeispielen

- Netzwerk von Expertinnen und Experten

- Zugang zur Expertise und Erfahrung qualifizierter Dozierender

- Austausch mit Fachleuten aus Forschung, Forstwirtschaft, Holzindustrie, Architektur und Baupraxis

- Individuelle Anwendung

- Direkte Übertragung des Gelernten auf die eigene berufliche Praxis

- Modularer Aufbau mit vielfältigen, praxisnahen Lernformaten

Die Referierenden – Kompetenz aus erster Hand – Ihre Expert:innen aus Praxis und Forschung:

Prof. Dipl.-Ing. Architekt BDA Stephan Birk, Lehrstuhl für Architecture and Timber Construction, TUM

Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter, Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion

Dr.-Ing. Architektin Sandra Schuster, Lehrstuhl für Architektur und Holzbau, TUM

Prof. Hermann Kaufmann, HK Architekten Hermann Kaufmann + Partner ZT

Prof. Dr. Klaus Richter, Lehrstuhl für Holzwissenschaft, TUM

Prof. Florian Nagler, Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren, TUM

und weitere

Die Weiterbildung ist modular aufgebaut, kombiniert Online- und Präsenztermine und ermöglicht den Austausch mit einem starken Netzwerk aus Forschung, Industrie und Praxis. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat der TUM. Das Programm ist zudem mit 8 DGNB-Weiterbildungspunkten anrechenbar.

Kick-Off ist am 7. Oktober 2025, die Module finden im Oktober in München und online statt.

Weitere Informationen und Anmeldung zum Zertifikatsprogramm der TUM.Wood mit dem Link.

EXPO REAL 2025: Messeplatz für Immobilien, Finanzen und Innovation

Die Anmeldungen für Europas führende Immobilienmesse liegen rund vier Monate vor dem Start der Messe leicht über dem Vorjahreszeitpunkt. Denn als zentrale Plattform bringt die EXPO REAL vom 6. bis 8. Oktober 2025 auf dem Münchner Messegelände die führenden Akteure der Immobilien-, Finanz- und Investitionsbranche zusammen, liefert Orientierung und setzt neue Impulse bei Zukunftstrends.

Claudia Boymanns, Exhibition Director der EXPO REAL, sagt: „Neben bekannten Namen sind auch in diesem Jahr wieder einige Neuaussteller dabei. Zudem freut uns, wie gut der innovative Ausstellungsbereich Transform & Beyond angenommen wird. Die Bündelung der Aktivitäten an einem Ort erleichtert es Ausstellern und Besuchern, sich zu informieren und auszutauschen.“

An den drei Messetagen werden rund 40.000 Experten aus der Immobilienwirtschaft sowie Repräsentanten von Städten, Ländern und Regionen erwartet. Schwerpunkte setzt die EXPO REAL in diesem Jahr bei den Immobilienthemen Wohnen, Logistik, Handel und Hotellerie. „Als größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa bietet die EXPO REAL sowohl vielfältige Einblicke in die Märkte als auch ideale Bedingungen für effizientes Networking mit führenden und neuen Akteuren der internationalen Immobilienwirtschaft,“ so Boymanns.

Grand Plaza, Wohnen und EXPO REAL FORUM neu in der Halle B3 – TECH TALK STAGE in der Halle B2

Eine wichtige Veränderung der diesjährigen Messe ist die neu gestaltete Halle B3. Dort befinden sich nun die Grand Plaza als zentraler Treffpunkt rund um das Thema Handelsimmobilien sowie das EXPO REAL FORUM. Zudem ist ein Bereich für das Thema Wohnen mit einem eigenen Forum und einer Ausstellung über bezahlbares und ökologisch effizientes Wohnen geplant. Die TECH TALK STAGE zieht von der Halle A3 in die Halle B2 um.

Hochkarätiges Konferenzprogramm bietet Orientierung

Neben einem umfangreichen Marktüberblick und dem Potenzial für erfolgreiche Transaktionen erwartet die Besucher der EXPO REAL auch wieder ein attraktives Programm mit Diskussionsrunden und Vorträgen. Auf insgesamt neun Bühnen sowie in zahlreichen Konferenzräumen geben internationale Expertinnen und Experten der Immobilienbranche Einblicke in die aktuelle Marktsituation und diskutieren Lösungsansätze für die Zukunft.

Transform & Beyond: Zweite Auflage für Innovation und Zukunft

Die Innovationsplattform Transform & Beyond der EXPO REAL geht 2025 in die zweite Runde und bestätigt damit ihre Rolle als zukunftsweisendes Forum der Branche. Mehr als 60 Unternehmen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. In Halle A3 stehen die Themen Dekarbonisierung, Smart Building Technologies, digitale Quartierslösungen sowie KI und Robotik im Mittelpunkt. Die Transform & Beyond Stage sowie die Decarb Arena bleiben zentrale Bühnen und bieten auch in diesem Jahr Raum für Informationen, Diskussionen, Fachvorträge und den Austausch über praxisnahe Lösungen für die Digitalisierung und Transformation.

Quelle: Expo Real